站内公告:

2023-10-21 06:21:33

因为大伙准备搞出这个合众国of美利坚的时候,美国最牛逼的城市是费城,不是扭腰。而且那时候,扭腰还曾经是临时首都。再说,南方州觉得费城(当时地位相当于如今的扭腰)或者扭腰已经太有钱了,再做caipital,那南方人民不要混了。所以就选了个南部一点的我姓邓DC。

谢邀。

不、纽约市也曾一度成为美国的首都,并且还是美国制宪之后的第一个首都。

至于为何后来美国的首都迁移到了华盛顿特区,而不是留在纽约?这与美国建国初期的政治斗争有关。

详情参照:

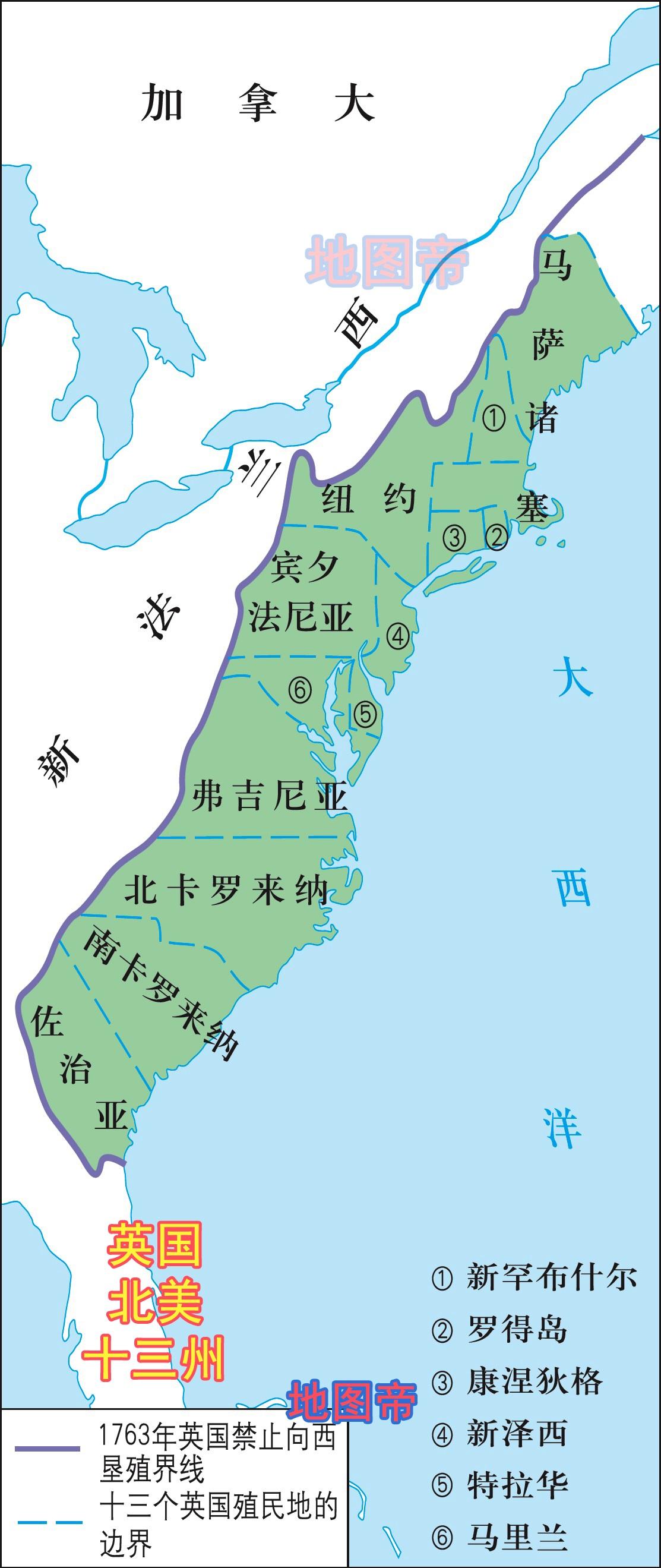

如果把1774年9月5日至10月26日「第一届大陆会议(First Continental Congress)」在宾西法尼亚州的费城召开、12个英属北美殖民地(所谓「北美十三州」除佐治亚外均派团参会)共商抗英大计、发表《殖民者权利宣言》、《大陆协定》与《致英皇请愿书》,算作政治共同体意义上的广义「美国」的历史起点,那么这个广义「美国」的第一个首都,毫无疑问就是费城。

1775年至1781年「第二届大陆会议」期间,革命派大本营费城仍然是当之无愧的「美国」首都;绝大多数时候,大陆会议均在此召开。只有在独立战争战事吃紧、费城处于英军炮火威胁下或者被英军占领时,大陆会议的议员们才临时转移到其它城市开会:比如马里兰州巴尔的摩市、宾州兰卡斯特市、宾州约克市等,在战争期间都先后担任过费城的「陪都」。

独立战争胜利后,「大陆会议」根据《邦联条例》(Articles of Confederation and Perpetual Union)改组为「邦联议会(Congress of the Confederation)」,继续在费城办公。但是1783年6月的「宾州兵变(Pennsylvania Mutiny)」,吓得国会议员们逃离了费城。

其时,一些驻扎在宾州的大陆军(Continental Army)士兵聚集费城,堵住国会大门示威,要求对独立战争期间所服的兵役补发薪饷。由于《邦联条例》将绝大部分权力划给了各州政府,邦联议会既无财权满足士兵要求,又无兵权弹压哗变,只好向宾州政府求援。但宾州政府对此反应冷淡,邦联议会只好紧急转移,先后流落新泽西州普林斯顿、马里兰州安纳波利斯、新泽西州特伦顿,最终于1785年1月安顿在纽约市。(至于为何宾州政府当时未对邦联议会施以援手,后来一直众说纷纭。有人认为是因为宾州政府觉得事关主权、州政府不该屈尊听命于邦联;有人认为是因为州长迪金森出身民兵,不愿带头对付袍泽;等等。最终此次兵变被时任大陆军总司令的华盛顿得知后派兵镇压。)

从1785年1月到1789年3月,邦联议会均在纽约市办公。但是此时邦联「弱政府」的弊端已经暴露无遗,随着1787年制宪会议在费城召开,邦联议会的解散也指日可待了。1789年3月2日邦联议会最后一次开会时,只有一名议员到场;两天后(1789年3月4日)新宪法实施、第一届新国会在纽约走马上任。

此时美国的首都仍然是纽约,但纽约究竟只是临时首都还是会成为永久首都,仍属未定之数——新宪法第一条第八款第十七节要求国会从各州管辖范围中划拨出一块独立的联邦直属辖区作为首都(这样一旦再出现类似之前宾州兵变的情况,国会便可绕过州政府、直接动用警力弹压),所以纽约市如果要成为永久首都,就必须与纽约州脱离关系,接受国会直辖。对于在纽约州政府中占据优势的反联邦派来说,这个条件显然难以接受。

而新宪法之所以没有直接确定新首都的选址,又跟制宪会议期间各州的勾心斗角有关;尤其是南方蓄奴州与北方自由州之间的严重对立,使得双方都不能接受未来的永久首都落在对方的「势力范围」内(当时甚至有人提出干脆设立一南一北两个首都,南方北方谁都不占便宜;不过这个方案也没被接受)。如果这种对峙持续下去,新首都选址迟迟不能定夺,纽约市就将在事实上成为「永久的临时首都」了。

此时财政部长汉密尔顿正在力推国会通过其雄心勃勃的财政规划,其中一项主要内容是由联邦政府接收战争期间的各州债务。该方案受到北方各州的支持(北方在战争期间承担了大部分财政负担,亟需联邦政府施以援手),但遭到以麦迪逊为首的南方议员抵触。为了换取南方对联邦财政规划的支持,1790年6月,汉密尔顿在杰弗逊斡旋下与麦迪逊达成妥协,支持在波多马克河下流、马里兰州与弗吉尼亚州交界处的荒芜地带选址营建新首都,也就是将首都从纽约迁移到南部蓄奴势力的包围圈中。

这个交易令一些北方议员(尤其是宾州议员)大为不满:虽然南北双方此前在首都选址问题上一直僵持不下,但宾州的几个地点已经逐渐脱颖而出成为领跑者:国会众议院1789年9月曾投票支持将首都设在宾州的莱特渡(Wright’s Ferry),而参议院则在宾州的其它几处地点之间犹豫不决(也许只是反对迁都宾州的参议员的拖延战术;由于1795年参议院讨论没有记录,所以后人对此无从知晓),导致选址问题扯皮到1790年还不见解决迹象,才给了汉密尔顿和麦迪逊可乘之机,偷袭了宾州一个措手不及。

以莫里斯为首的宾州议员们得知消息后,赶忙游说国会同侪,好歹在7月份出台的《选址法案》(Residence Act of 1790)中塞进了「在新首都建成之前先由费城担任十年临时首都」的条款,同时鼓动费城政府大肆兴建总统豪宅、修缮国会大厅,期望国会在这十年内住得舒爽,能够回心转意废除《选址法案》、正式定都在费城这个革命大本营。

于是从1790年12月起,美国首都又从纽约迁到了费城。然而费城终究还是没能留住国会议员们的心。之所以如此,表面原因是1793年费城爆发黄热病,令国会议员对该地区的卫生状况忧心忡忡;但深层的原因仍旧是蓄奴与废奴的冲突。

根据宾州当时的法律,任何黑奴只要在宾州连续居住半年以上,就将自动获得自由人身份;而华盛顿、杰弗逊等人都是来自南方的奴隶主,在费城办公时总会随身携带一些家奴伺候饮食起居,为了避免这些奴隶被宾州法律自动解放,每不到半年就得将这些奴隶送回老家庄园、换一拨奴隶过来,令这些奴隶主大感不便;虽说将来要是费城正式成为首都,就将脱离宾州而受国会直辖,但考虑到费城是废奴势力重镇,倘若将来国会允许在费城蓄奴,一定会遭到民意的汹涌反弹——思来想去,还是把首都挪到南方老巢比较稳妥。

于是当1800年费城的临时首都身份到期时,联邦政府毫无留恋地迁往了波多马克河下流尚未营建完毕的哥伦比亚特区华盛顿市,也就是迄今为止的美国首都。

在此后几十年中,哥伦比亚特区迅速发展成为全美最大的奴隶贸易市场之一。「1850年妥协」虽然禁止了特区的奴隶贸易,但在此处蓄奴仍属合法,直到1862年林肯签署《特区有偿解放奴隶法案》(District of Columbia Compensated Emancipation Act),由联邦政府为其时住在特区的大约三千一百名黑奴赎身,奴隶制才从这个全世界最大共和国的首都消失。

转自网络,侵删。

其实这个问题相当有趣,我就随随便便写些内容,大都出自《首届国会》这本书特别有趣,大家可以读一读。

很少甚至根本没有哪个问题,能像定都这样在国会引起热议。在邦联时代,政府的选址从费城换到普林斯顿,再换到安纳波利斯,再换到特伦顿,最后换到了纽约市。少数人满意,但有更多的人不高兴,他们抱怨说不方便、花费大、住宿条件差,以及客栈老板贪赃枉法。宪法要求为政府确定一个首都,但是极少有人能就选址达成共识。到1789年夏末的时候,这已经变成了一个定时炸弹,处理不好“将会埋下仇恨的种子,任何政府都束手无策”,这是《宾夕法尼亚公报》在3月就发出的警告。

除了寻找一个地方让新政府的各个分支能运作这一实际需求外,未来的首都在很多人眼里将是一个象征,把这个多元又分裂的国家从情感甚至精神上维系在一起。当前,能起到这个作用的是魄力非凡的乔治·华盛顿。但华盛顿不能永生于世,他最近得病引发的后果已经凸显了他作为凡人的一面。“当我们有华盛顿的时候,他用德行维系并守护联邦,一切都很安全,”特拉华众议员约翰·瓦伊宁反思说,“但他离开我们的时候,谁能继承他的高尚品德、具备他的伟大影响?靠他的品德成就了团结局面,谁又能再次充当众人心中的核心?”

自1783年以来,人们已经提议了30多个选址,从纽约的哈得孙河谷到弗吉尼亚,什么地方都有。新泽西的特伦顿,弗吉尼亚的亚历山德里亚和诺福克,马里兰的乔治敦、巴尔的摩、汉考克和威廉斯波特,特拉华的威尔明顿和纽瓦克,宾夕法尼亚的一些城市如卡莱尔、兰开斯特、约克、雷丁,以及呼声最高的宾夕法尼亚郊区,这些城市都各具优点:有的是著名港口,有的位于河流或邮路附近,有的空气新鲜,有的风景怡人,有的藏书丰富,有的食物廉价,有的渔业发达,有的柴火充足。还有人提议定都在如今被称为南布朗克斯的地方,或是地处偏僻、横跨阿巴拉契亚山脉的俄亥俄州玛丽埃塔,或者国会应该在这两个选址之间来回穿梭,这个提案让一位市民非常愤怒,他冲着议员们怒吼“谁提议从一个地方换到另一个地方的?那样跟流浪艺人有什么区别?”甚至南方富人的避暑胜地、罗得岛的纽波特也被人提到,不过可能是开玩笑的,因为那时罗得岛还不是美利坚合众国的一部分呢!投机商人已经开始出售萨斯奎哈纳河畔哥伦比亚镇上的建筑用地,因为这里可能被选为首都所在地。纽约市竭尽所能地让国会议员待得舒服,但宾夕法尼亚人则坚决反对定都纽约。他们和南方人一起开始把联邦大楼叫作“陷阱”,说宏伟壮观的大楼有可能让立场不稳的国会议员选择一直留在纽约。

政府定都的问题代表了那个年代至少部分美国人的思考,尽管他们还无法想象未来领土和人口增长的趋势。“在未来的两三百年”,众议员乔治·撒切尔认为,人口分布很可能主要集中在中大西洋地区。国会如何能选出一个对未来几百年都有利的首都呢?到时候这个国家到底是一个政府领导下的统一国家,还是分裂成很多邦联,都不得而知。未来“好比漆黑一片的夜里萤火虫发出的微光”,他表示。然而,最好还是怀着国家统一的希望考虑问题,而不是相反的方向。

很多人都同意——至少原则上同意——联邦政府所在地应该选在比较中心的位置,“以便国家的心脏能把血液输送到各个部位,而不必大费周章”,就如费希尔·埃姆斯所描绘的那样,最好是在一个——用蒂莫西·皮克林的话说——气候“怡人”的地方,“南方体质的人觉得舒服,北方体质的人也不难受”,物产丰富,靠近金融中心,又不会“遭到敌人来自陆路或水路的突然进攻”。但那到底意味着什么?靠近人口中心?地理上的中心?财富的中心?把政府置于某个中心区域,不会榨取周边的乡村区域,从而导致其更加贫穷吗?由于整个国家一直处于西进的进程中,1789年时的中心与25年后的中心相距甚远。领土扩张主义者认为,首都应该定在某个接近阿巴拉契亚山脉的地方,而东部的人则认为应该选一个临海的地方,最好是港口。如此一来,范围就缩小为乔治敦、巴尔的摩、纽约或某个靠近费城的地方,因为宾夕法尼亚批准会议已经禁止该州授权国会对费城拥有永久司法管辖权。商人们提出大城市有利于商业发展,其他人则说“某个小村庄”的宁静氛围有助于议员们在闲暇时间思考国家大事。同时,费城人坚持认为费城是临时首都的最佳选择,因为该城市没多少反对宪法的反联邦主义者,借用富兰克林的形象,本杰明·拉什说:“就像带电的云朵,我们的正电荷会同他们的负电荷结合,产生一种联邦内的平衡,遍布整片大陆。”与此同时,弗吉尼亚人在推销波托马克河谷,那里后来有了久负盛名的沼泽地带,但当时除了生活在那里和其南部的议员,多数人并无好感。

自18世纪80年代早期以来,弗吉尼亚人就一直梦想在波托马克有一个可以匹敌费城和纽约的商贸城市。看好其未来的人包括华盛顿、杰斐逊和麦迪逊,他们将波托马克河看成大西洋和西进区域间最实用与有利的贸易走廊,西部地区包括了五大湖和密西西比河上游地区。1784年,在得到杰斐逊的口头支持后,麦迪逊说服弗吉尼亚立法机构每年征收25000美元的税收,用于清理河流和挖掘河道,方便贸易通行。国会辩论的过程中,这个工程仍在进行。直到1789年初,还没有人正式提议把这片位于阿那卡斯蒂亚河与马里兰州乔治敦小型港口之间、630英亩的平原作为未来的国家首都。这个选址将获得南部蓄奴州的支持,使得南方人在得到联邦政府工作机会方面占有优势,吸引大量移民和贸易来到该地区。秋天的时候,当地一个建造房屋的公司已经把波托河马克中部的恢宏大气同泰晤士河、塞纳河及莱茵河相提并论了,扬言河谷的工业威力未来将影响全世界,从西伯利亚的居民到英格兰的贵族都将从中受益。而且,整个地区易守难攻,约翰·奥康纳被深深吸引,说它能保护首都免受“全世界炮火的攻击”,而阿那卡斯蒂亚河则可以停靠一万艘挪亚方舟大小的船。作为未来的首都,其优势无可匹敌——“是由陆地和海洋构成的地球上独一无二的中心”。至少一些南方人认为定都在波托马克河谷将最终把宾夕法尼亚的目光引向南方,这个选址对于该地区将“价值连城”,“使它变成一个让投机商有利可图的区域”。

对选址的竞争进入白热化阶段。几个月来,宾夕法尼亚议员代表团想尽各种办法,要把首都定在该州。9月初的时候,又一个政治上具有可行性的新选址冒了出来:哥伦比亚,离费城西大约70英里(约112.7千米),距巴尔的摩北大约50英里(约80.5千米),位于萨斯奎哈纳河附近的一个山坡上,西面稀稀落落地分布着一些人家。有人嘲笑当地人,竟然幻想只有几户人家的小村子会成为宇宙的中心。宾夕法尼亚代表团紧锣密鼓地做工作,深知国会留在纽约越久,越难让它远离这花花世界的诱惑。纽约不仅有“一颗英国心”,而且可以说是欧洲腐朽文化的臭水沟,本杰明·拉什夸张地发出警告,他极其热衷于把首都定在靠近家乡费城的地方。“想想那些安逸的茶话会、音乐会等对一个伟大共和国统治者的影响吧。”

以往在国会讨论的问题,没有一个像定都这件事一样引起如此激烈的幕后交易和拉票活动。8月27日,宾夕法尼亚的托马斯·斯科特带来一个新的选项,纷争再起波澜。这个来自宾州乡下的汉子魁梧而粗犷,他在众议院发言时说:“政府的永久所在地应该定在离财富中心、人口中心以及地理中心较近的地方,满足大西洋航行的便捷性,也适当考虑西部地区的情况。”这个标准虽然适用于好多选址,斯科特所指的却是萨斯奎哈纳。

无论是在会议大厅和楼梯间,还是在酒馆和旅店,抑或是在曼哈顿乡间散步的时候、沿着巴特里漫游的时候,各种各样的交易和组合都在上演。“只要有可能成为国会所在地,该地就持续不断地有人前去买房置业。”一名新英格兰人感叹道。费希尔·埃姆斯本以为国会审议会像古希腊那样高尚,在他谴责 “丑陋、无聊的”拉票交易愈演愈烈时,却也投身到选址之争中去了。期望首都定在海边的新英格兰人和纽约人,愿意支持萨斯奎哈纳,前提是宾夕法尼亚人投票支持纽约继续保留临时首都的地位。没多少北方人愿意把首都定在弗吉尼亚,那已经是最大、人口最多的州了;南方人则不喜欢宾夕法尼亚,因为那里有很多反对奴隶制的教友会教徒,黑人也是自由人;对很多人来说,继续把首都放在纽约市不算很坏的结果,这里蓄奴现象正处于上升势头。一直支持波托马克的麦迪逊也强力介入了讨论,私下和宾夕法尼亚人有所接触,导致后者告诉纽约人被迫暂停谈判。传闻说新泽西议员的做法很高明,盘算着倘若萨斯奎哈纳不成功,就把首都定到特伦顿。(一位宾夕法尼亚议员愤怒地说,新泽西人“作壁上观的同时,对所有特拉华以外的选项都横加指责”。)“议员的如意算盘是什么,几乎捉摸不透。”费希尔·埃姆斯感叹道。

宾夕法尼亚人早就同意组成统一战线,但是似乎他们胜算越来越大的时候,分裂的可能也越来越大。该州10个议员中,有好几个坚持定都萨斯奎哈纳,而罗伯特·莫里斯领导下的其他人则非常想把首都定在费城郊区的日耳曼敦或者特拉华的莫里斯维尔。9月6日,宾夕法尼亚人认为他们与南方人达成了一笔划算的交易,把临时首都定在费城,而永久首都定在波托马克。(如同纽约人想的那样,很多宾夕法尼亚人希望国会一旦搬到该州,就不会再离开了。)然后,新英格兰人和纽约人联合起来“破坏这个阴谋”,用埃姆斯的话说,把所有的票都投给萨斯奎哈纳。接下来,宾夕法尼亚人也勉强同意定都萨斯奎哈纳,但在纽约办公到新首都准备就绪再搬。现在弗吉尼亚人要求推迟投票,麦迪逊“又气又悔”,新英格兰人竟然和纽约人私下与宾夕法尼亚人达成了交易,虽然几天前弗吉尼亚人和宾夕法尼亚人也是这么干的。

时不时的辩论让人犯糊涂,议员们似乎并不明白“政府所在地”到底意味着什么。是国会两院办公的地方?还是所有公务机关办公的地方?还是总统居住的地方?还是最高法院所在的地方?这些办公场所都是一回事吗?尽管如此,辩论对于公众来说特别有吸引力,他们把大厅和高处的访客走廊——当时被叫作“自由守护神”——挤得水泄不通,嘴里吃着坚果,脚下踩着果壳,噪声让下面辩论的议员很是不满。

9月4日,麦迪逊开始为波托马克宣传。他一如既往地以理服人,首先指出很多州已经明智地把首府从“偏离中心的位置”迁到了更中心的位置:弗吉尼亚把首府从威廉斯堡迁到了里士满,南卡罗来纳把首府从查尔斯顿迁到了哥伦比亚,佐治亚把首府从萨凡纳迁到了奥古斯塔。纽约和马萨诸塞似乎也要做类似的工作。西部的问题应该认真考虑,当“一个庞大的人群”持续不断地进入这片未开垦的区域,“联邦的这个区域最有可能遭遇危险”。它是被吸收成为美利坚合众国的一部分,还是“被分裂出去,变成外来的、心怀妒忌的、充满敌意的民族”,关键在于它与首都之间的交通是否通畅。“如果不能拥有和平和友谊,我们将得到对手和敌人;如果不能成为一个伟大的民族,各方面都很优秀,不必像其他国家那样建设军事力量,我们将一样需要投入耗费巨大、手段危险的国防中去。”幸运的是,我们现在有一个机会。波托马克,他信心满满地宣布,“是大西洋与西部地区之间最便捷的通道”,它与西部之间的交通比萨斯奎哈纳更好。如果定都萨斯奎哈纳,现在的人口中心很可能在宾夕法尼亚。“但是我们选定政府所在地时,只考虑现在吗?”放眼未来,他认为未来几年,国家的人口中心必然南移,变得离萨斯奎哈纳越来越远,甚至有可能“跨越波托马克”。麦迪逊故意含混其词,没说清楚到底想把首都定在波托马克河的什么位置,但有一次他曾建议定都在上游250英里(约402.3千米)的地方。那是在汉考克境内,一个有着典型新英格兰名称的地方,也是马里兰最狭窄的地方,比宾夕法尼亚的哥伦比亚往西前进了很多。

年仅28岁的亚历山德里亚议员理查德·布兰德·李是最年轻的国会议员之一,也是麦迪逊的盟友。他进一步解释,只有在波托马克河畔,才能确保“维持联邦稳定和国内和平”。这里暗含一个不难发现的威胁:如果南方人的愿望总是受阻,就可能带来严重后果。北方联邦主义者在国会的每个主要问题上都取得了胜利——如果他们现在再一次成功地把首都留在了北方,那就让南方人确认他们反对宪法是非常正确的。“联邦的一方得胜欢呼,而另一方则沮丧受辱”,李接着又补充,如果他们再一次感到被忽视,“这对于南方各州的人们,意味着惊人的后果”。可以想象到的后果,他说,一定是脱离联邦。这个问题如何解决,将决定“政府到底是根基稳固,还是处于风雨飘摇之中”。

反对奴隶制的马萨诸塞议员西奥多·塞奇威克指出了一个荒唐的问题:在确定南方的人口中心时,怎么能把不断膨胀的南方奴隶人口算进来?“把奴隶这种没有人权又被剥夺了所有权利的人,算进人口数来确定政府的中心,大家都没有疑问?”如果奴隶能被算作人,新英格兰的黑牛恐怕也该算进来了。塞奇威克揭穿了南方人虚伪的一面,但他可不只是耍嘴皮子功夫。在奴隶制的问题上,他和任何美国人一样坚决反对。1780年,他在法院为一位名叫蒙博托的黑人女子进行辩护,成就了结束马萨诸塞州奴隶制的一个先例,也为北方各州逐步解放奴隶清除了法律障碍。蒙博托从纽约州逃到了塞奇威克的家乡斯托克布里奇,后来成了塞奇威克的管家,并成功地阻止他家受到谢司起义的冲击。(蒙博托在斯托克布里奇很知名,坚持要求得到白人一样的待遇;她有一个同样自信的重孙子,名叫W.E.B.杜波依斯。)

塞奇威克嘲笑了定都波托马克的提议,称新英格兰人都知道其气候“对北方人的体质很不利”,“很多东部冒险家已经在那里丢了性命”。同样反对奴隶制的本杰明·拉什更直白地表达了北方人对定都南方的反对意见。他在给约翰·亚当斯的信中写道:如果不能把首都放在费城,那意味着政府将被拖到波托马克的河岸上,“那里白天黑奴做你的奴仆,晚上蚊子做你的哨兵;每到夏秋季,你的同伴就会患上胆汁热,春天会得胸膜炎”。

猛兽终于还是脱缰了。未被人注意和提及的一个话题,最有可能威胁联邦稳定的因素出现了:奴隶。几个月前,麦迪逊就很惊讶地发现,北方和南方之间的利益冲突并没有他想的那么大。好日子过去了,南、北方之间的分裂终于公开化了。美国人开始担心发生冲突,甚至联邦解体。托马斯·德怀特给塞奇威克写信说,到目前为止,国会很好地“掩盖了”“南、北方在利益上的巨大差异”。现在矛盾出现了,结果不可能会好。“这会不会导致拉帮结派,进而影响到其他立法程序?”德怀特忧心忡忡。

令西部宾夕法尼亚人感到高兴的是,众议院以32比19的投票结果,决定把政府所在地定在萨斯奎哈纳河岸边“某个方便的地方”。任命了一个三人委员会负责选择最好的位置、购买土地,在四年内完成联邦政府办公场所的建设工作。同时,国会继续在纽约办公。宾夕法尼亚的对手为这一结果感到吃惊。弗吉尼亚的理查德·布兰德·李提议“修改”决议,用“波托马克河北岸”代替萨斯奎哈纳。动议没有成功。约翰·瓦伊宁又提议用特拉华的威尔明顿代替萨斯奎哈纳,也没成功。新泽西的伊莱亚斯·布迪诺特再次寻求以模糊一些的表述——“波托马克,萨斯奎哈纳或特拉华”代替萨斯奎哈纳,同样没有成功。现在,定都波托马克似乎已无可能。

当然,定都萨斯奎哈纳的议案还需要参议院的批准。事情的走向开始对宾夕法尼亚人不利了,来自该州的两名参议员意见出现了分歧。带头支持萨斯奎哈纳的是一直遭受痛风的暴脾气威廉·麦克莱。他讨厌纽约的生活,太世故,太精英化,物价太高,太容易生病。“如果国会继续在纽约办公,我不会感到满意,我的健康从来没有像在纽约的时候这么差过,”他抱怨道,“我的一个膝盖肿得比正常膝盖大三分之一。”他勘察过萨斯奎哈纳河岸,担任过负责清理河床的宾州专员,对这条河流了如指掌。他一直认为,萨斯奎哈纳是通往西部的最佳路线,通过分布密集的河流——朱尼亚塔河、白杨流河、康乃莫河、吉斯吉米尼塔斯河以及阿利盖尼河——可以到达匹兹堡,一座位于阿利盖尼河俄亥俄河和五大湖区的未来中心城市。(支持波托马克的人,包括乔治·华盛顿在内,为了不在地理方位上吃亏,费尽周折把自己的辐射区域延伸到俄亥俄河。)

与此同时,交际广泛的罗伯特·莫里斯悄无声息地(也不算特别悄无声息)四下游说,希望把首都定在离费城较近的地方。莫里斯不仅兴趣广泛,而且很有抱负,其一生也因此颇有成就。尽管共和派认为他为人狡猾,他或许也有点,但他的朋友约翰·亚当斯称赞他“特别善解人意,性格开朗,为人诚恳”,这话也很对。莫里斯出生在利物浦,早早就成了孤儿。他父亲死于一次诡异的意外——在为一艘商船举行庆典的时候,礼炮的弹药把他炸死了。小莫里斯被费城的一个商人收养,还在他的公司里工作。莫里斯如鱼得水,很快就在很多方面展现了投资天赋:卡罗来纳的靛青染料、新英格兰的朗姆酒、边境的土地,甚至黑奴,他都进行了投资。1762年,他从非洲购买了最大一船的黑奴来到费城:来自黄金海岸的“优等品”,当时的《宾夕法尼亚公报》如此报道,全部都“性格温顺,吃苦耐劳”。作为爱国者,莫里斯实至名归:独立战争期间,他在大陆会议里担任多种职务,后来做了财务监管人。国会没钱支付各种费用的时候,他用自己的信贷额度支持政府。但是作为一名精英政治家,他主张参议员终身制,对“下等社会”的政治期望不感兴趣。

除了乔治·华盛顿以外,莫里斯几乎比任何人都希望以定都来造就一个大都市,使得建国者的崇高理想与早期美国人的财富梦想结合起来。他现在打算改变原先的计划,不再支持萨斯奎哈纳。“他和宾夕法尼亚代表团,至少是代表团的一部分人,之间出现了巨大的分歧。”麦克莱写道。国会刚开始的阶段,麦克莱曾试图与莫里斯保持友好关系,对费城大财阀冷落他的行为,也忍气吞声。现在他心中积累的怨恨爆发了。“如此明目张胆地把国会从该州搬走,通过费城运输的可不仅仅是几袋面粉,而是整个市场;也不只是河边居民能够享受通航带来的便利,”麦克莱生着闷气,“我想那些丑陋的勾当很可能会大行其道。”

莫里斯的撒手锏是,宾夕法尼亚州政府愿意出资100000美元,在费城郊区的日耳曼敦新建联邦政府大楼,但他还是无法下定决心。“我对于‘永久驻地’的问题十分苦恼,”他向纽约的朋友古弗尼尔·莫里斯倾诉了烦恼,“我们一直在波托马克河、萨斯奎哈纳河、克内高奇各河等河流上纠缠不休。”(最后一条读起来很拗口的溪流,名字有很多种写法,它从马里兰的威廉斯堡汇入波托马克河。)但他并没有害怕。“我是这个问题的主要推动者,也会继续如此,直到结果水落石出为止。”

莫里斯深知宾夕法尼亚人不会反对把首都设在该州,他同样有把握的是北方人对萨斯奎哈纳的态度并不坚决,所以他现在竭尽所能地游说新英格兰参议员停止支持特拉华,理由是萨斯奎哈纳不利于贸易发展。根据麦克莱的记载,莫里斯“像个孩子一般,前前后后地跑着为日耳曼敦拉票,单独跟一个又一个参议员沟通做工作”,承诺如果宾夕法尼亚州政府筹不齐那些钱,他就自己解决钱的问题——这个承诺没人怀疑。他向纽约人许诺,如果他们投票支持日耳曼敦,他会有办法让临时首都继续留在纽约;就算新首都很快就建好,临时首都至少留在纽约到1793年。9月24日,他发起了对萨斯奎哈纳的致命一击,提议把它从议案上删除,该位置暂时空缺。当然,他希望填补这个空缺的是日耳曼敦。

麦克莱的日记是了解当日情况的唯一信息源,使我们对当时的投票串联、议会辩论有所了解。结果虽然让人震惊,却不容置疑。麦克莱自己首先提议把莫里斯的议案排除在讨论之外,没能成功。然后,弗吉尼亚人提议以波托马克填补提案上的空缺。另一个提案要求把首都定在马里兰的萨斯奎哈纳。莫里斯再次重申,如果把首都定在日耳曼敦,他愿意出资100000美元。当最终的票数支持了莫里斯的原始提案,他似乎已经赢了:萨斯奎哈纳出局了。感觉到事情发展的态势对自己很有利,莫里斯立刻提议用日耳曼敦填补空缺。策略不如莫里斯的麦克莱,知道自己已经完败。沮丧至极的他对莫里斯的议案投了反对票,让参议院的投票结果出现了平局:9比9。萨斯奎哈纳,以及宾夕法尼亚的命运,尽管不那么明显,现在掌握在约翰·亚当斯的手里。副总统有决定性的一票。

在会议厅里,麦克莱最不喜欢的人大概就是亚当斯。在性格上,他们颇为相像,此二人都不善演讲,都言辞犀利,都脾气暴躁。但他们却立场相左。亚当斯认为宾夕法尼亚人是不愿合作的破坏者,而麦克莱则认为副总统跟“刚穿上裤子的猴子”一般不受尊重。据麦克莱记载,亚当斯先“夸赞”了波托马克来恭维弗吉尼亚人,然后对麦克莱竭力支持的萨斯奎哈纳说了些贬损的话,再然后,亚当斯说他个人更希望国会能轮流在纽约和费城办公。最后才是重点:宾夕法尼亚,或者说莫里斯承诺的100000美元成了关键。他投票支持日耳曼敦。“我们的希望就这样破灭了。”麦克莱心碎地写道。

莫里斯是国会两院都有影响力的政客之一,但是,当众议院几天后讨论参议院审议过的首都议案时,莫里斯败给了詹姆斯·麦迪逊。虽然一些弗吉尼亚人已经认命,接受了定都北方的结果,但麦迪逊是议会运作的行家里手。他觉得如果他能够阻止议案在众议院通过,或许还有可能把前景看好的首都定在波托马克。如果弗吉尼亚人谨慎运作,还是有可能把首都带回到他们梦想的南方去。他想了非常巧妙的一招,似乎完全无关紧要,没几个人能明白他的真实意图。

宾夕法尼亚已经慷慨地捐出了位于日耳曼敦的土地,用于建造新首都,麦迪逊说。但是他提出一个问题,新首都在建造的过程中,那块区域该适用什么法律呢?从逻辑上说,应该适用宾夕法尼亚法律,至少适用到联邦政府决定该适用什么法律的时候。这是常识。谁也不该反对修改议案,解决这个问题,对不对?确实没有人反对。麦迪逊的政治手腕完成了漂亮的一击。

宾夕法尼亚人措手不及。修改后的议案要求整个发回参议院,后者立刻进行了投票,以一票的优势决定延迟到下届国会再讨论。莫里斯“非常确信”日耳曼敦会成为新首都,而支持萨斯奎哈纳的议员则认为,一旦国会再次召开,他们将得到足够多的票数。但整个讨论过程需要重新开始,结果完全无法预计。麦迪逊又一次取得成功,这一次不是靠家国情怀,而是通过政治手腕。费希尔·埃姆斯写道:“大家吵得不可开交的事情就这样偃旗息鼓了。”

1785年,邦联会议将纽约定为美国首都。纽约是《邦联条例》下的最后一个美国首都,也是美国宪法下的第一个美国首都。1789年,美国第一任总统乔治·华盛顿在华尔街联邦厅宣誓就职。在同一地点还召集了美国第一届国会和最高法院,起草《美国权利法案》。1790年,纽约超越费城成为美国第一大城市。

美国独立后,各州对首都的位置发生争执:北方希望将首都定在纽约;而南方希望将首都定于南方。最终美国南北双方协商,各作让步,在美国南方离北方不远的地方新建一个城市作为美国的首都。地理位置是由詹姆斯·麦迪逊和亚历山大·汉密尔顿在托马斯·杰斐逊邀请的一次晚宴上讨论出来。当时的“联邦城”规划为一个面积100平方英里的菱形区域。其位于波多马克河上的实际地点是由华盛顿总统决定,华盛顿本人还建议美国首都称为“联邦市”。但是1791年9月9日美国首都被命名为华盛顿市。华盛顿本人尽管居住在离华盛顿不远的弗农山庄,但在1799年逝世前华盛顿本人很少到访这个以他为名的都市。

1776年7月4日,美国人在费城签署《独立宣言》,宣告成立。不过美国独立战争一直打到1783年,英国才正式承认美国。

美国在建国初期没有首都,大陆会议(邦联议会)的开会地点在宾夕法尼亚州的费城。

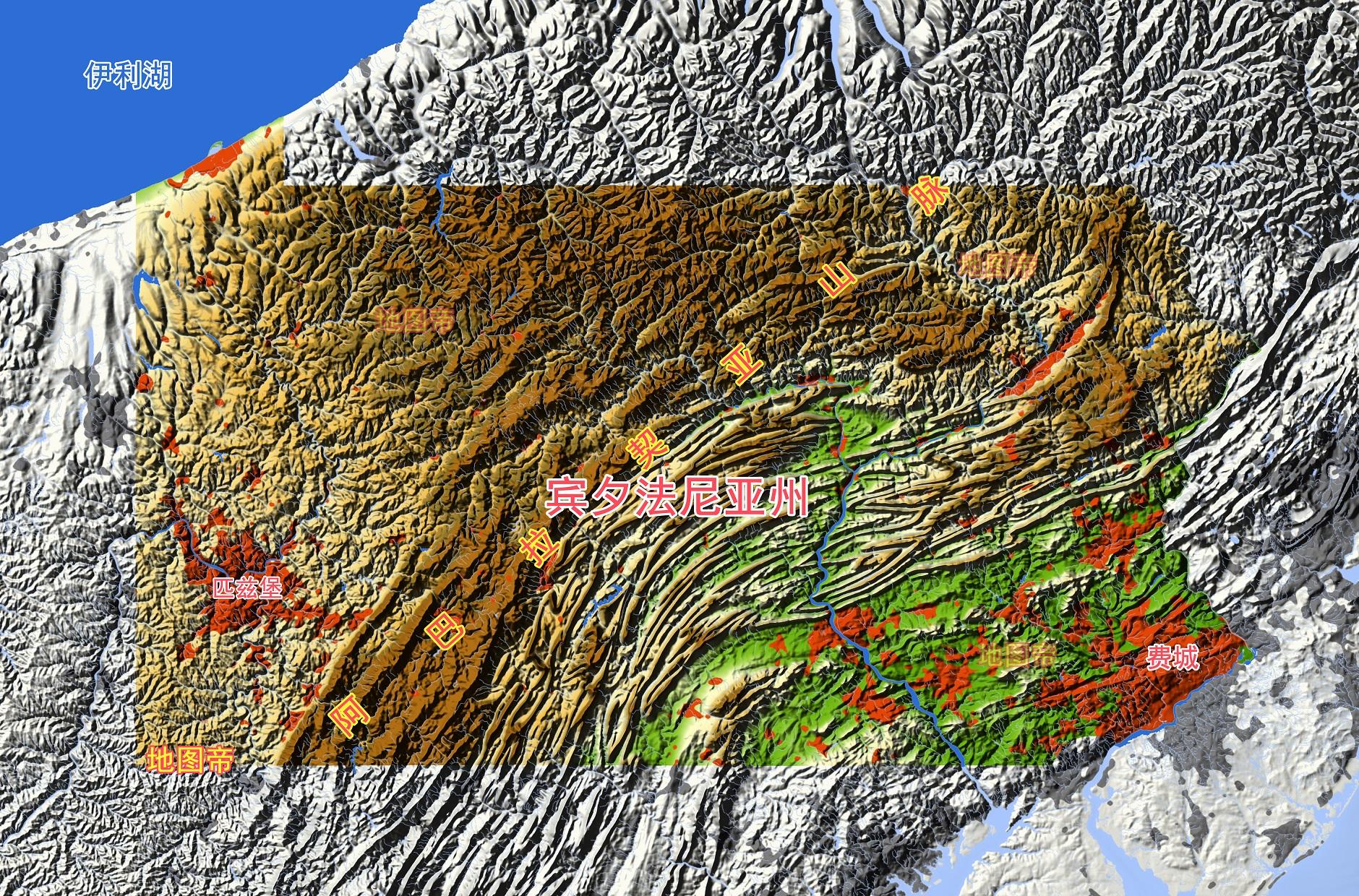

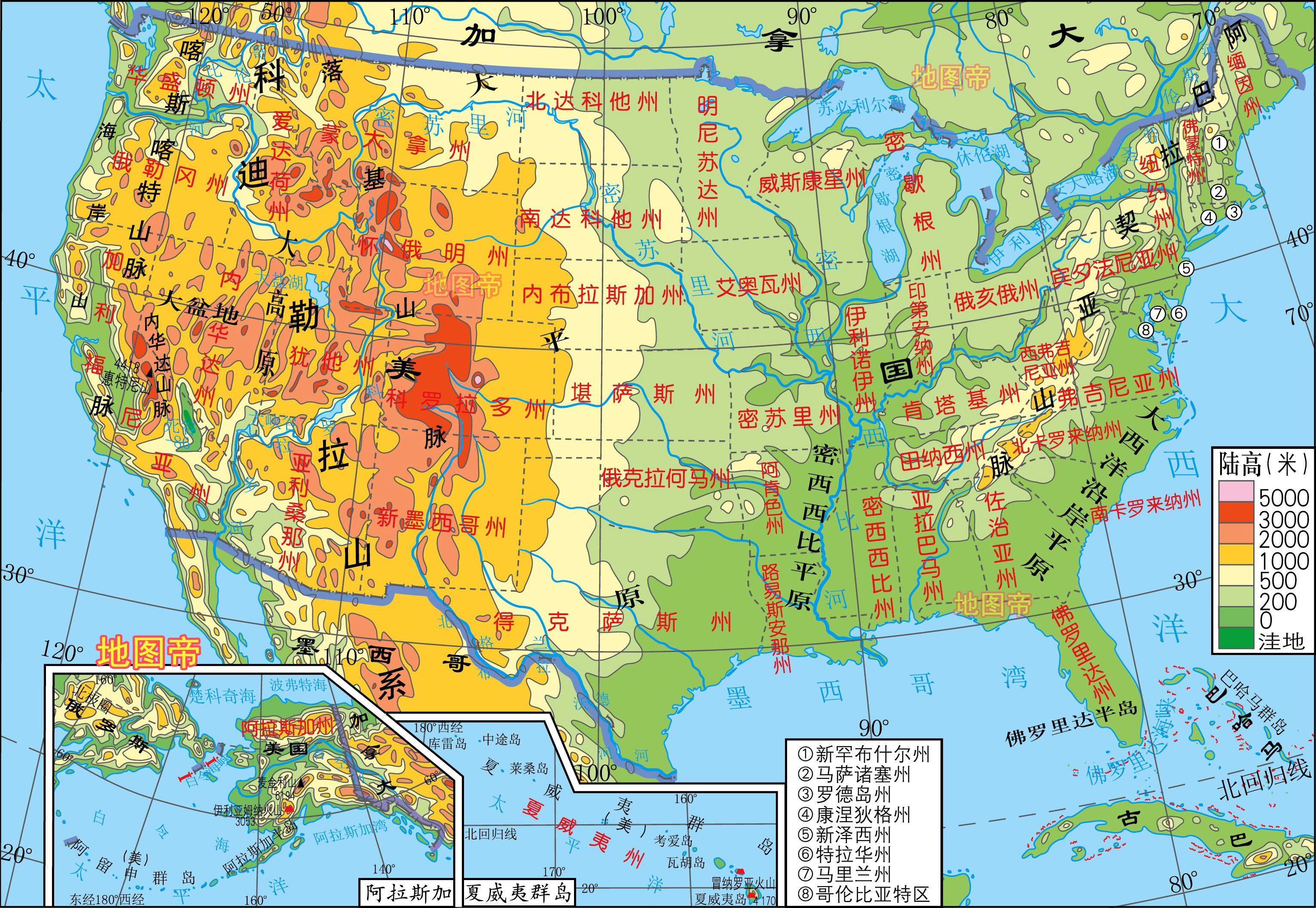

宾夕法尼亚州紧邻伊利湖,面积约11.93万平方千米,其中陆地面积约11.61万平方千米。费城(Philadelphia)全称费拉德尔菲亚,位于宾州东南部,大部分位于特拉华河西岸,东岸是新泽西州。如今费城是美国人口数第五的城市,都会区人口约720万(2019年)。

1783年,费城发生兵变。驻扎在宾州的一部分士兵聚集费城,堵住国会大门,要求补发独立战争期间的薪饷。吓得国会议员们逃离了费城,先后流落新泽西州普林斯顿、马里兰州安纳波利斯、新泽西州特伦顿等地,最后来到纽约。

1785年,美国定都纽约。纽约州又称帝国州(Empire State),面积约14.13万平方公里,位居美国50州第27位,大小介于我国辽宁省与安徽省之间。

纽约州人口约1945万(2019年),位居美国50州第4位。纽约都会区人口约1212.60平方公里 ,人口约834万(2019年),是美国人口最多的城市。

定都纽约,是北方几个州的选择,南方几个州坚决反对,他们认为首都应该放在南方。首都放在哪,南方和北方的态度是截然相反的。

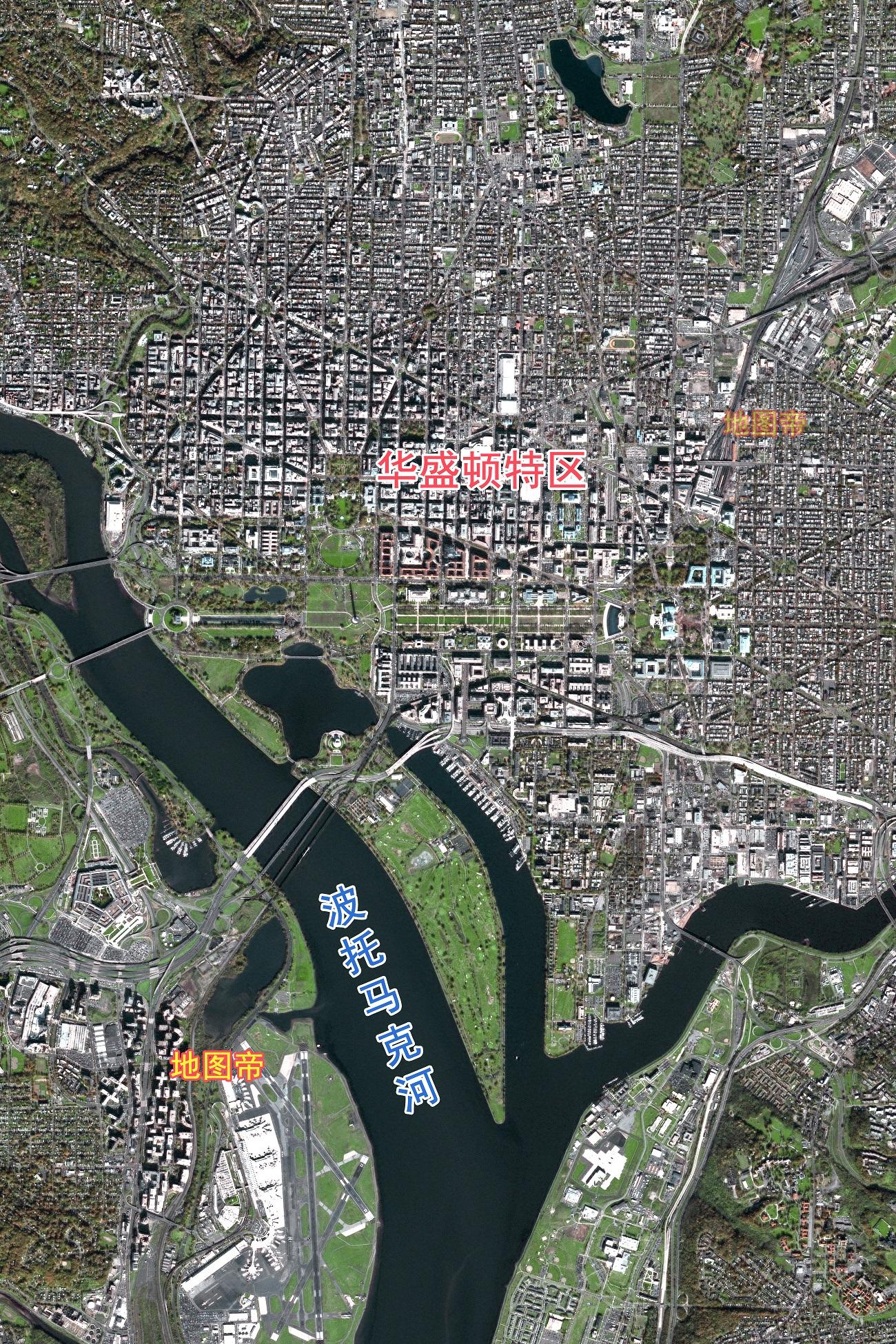

首都放在北方,但也不能放在南方,只能取中间线。经过多次扯皮,新首都的地址选好了,就是波托马克河出海口附近,也就是现在的华盛顿特区。

当时的华盛顿特区是灌木丛林地带,只有少数几户居民,但这里是南北双方都能接受的地点。刚开始首都还不叫华盛顿,为了纪念发现新大陆的航海家哥伦布,定名为哥伦比亚,后来才定名为华盛顿伦比亚特区。

图-华盛顿五角大楼

1790年,美国首都迁回费城,此时华盛顿特区正在建设,费城作为临时首都。1800年,美国首都正式搬到华盛顿特区。

华盛顿哥伦比亚特区(Washington, D.C.),横跨波托马克河东西两岸,从马里兰州和弗吉尼亚州各划出一部分土地组成,是一个边长16千米、面积256平方千米的正方形区域。

1812至1815年,美国与英国再次开战,美国称第二次独立战争。1814年,英军攻占了美国首都华盛顿特区,烧掉白宫和国会大厦。此时华盛顿特区人口不足两万,没有发展起来,再加上战火洗礼,并不是一个大国首都的样子。

波托马克河东岸原马里兰州的部分规划发展比较好,西岸的居民要求要求回归弗吉尼亚州。1847年,波托马克河西岸划归弗吉尼亚州,华盛顿特区面积就缩水成现在的177平方千米。

1864年,美国内战爆发,南方军打到华盛顿特区,最近距离白宫不到9公里。此时华盛顿特区人口也不过7万多,波托马克河西岸的人肯定在庆幸,幸好他们的祖辈父辈要求回归弗吉尼亚州,不然又要卷入战火。

华盛顿特区人口约621万(2019年),位居美国第六。放在今天看,华盛顿特区绝对是国际大都市,但当时的背景下,经济一般,人口不多,还受到战争威胁,绝不是什么好地方。如今托马克河西岸的居民,望着河对岸畅想:我们祖上也是皇城里的呢!